我的记忆

王敬维

1958 年 9 月—2012 年 2 月

前言

编写“我的记忆”,是为了重温我一生奋斗所走过的路,激励后人、子女的责任感,使之前有所稽,后有所鉴。从而促进树立正确的社会主义人生观、价值观、世界观,都具有一定的意义。“我的记忆”坚持以时间为经,以我分管承担过的工作为纬,记述了我从 1958 年至 2012 年工作的经历内容。结构分篇,共第三篇,

依次为《东方厂的成长》、《奋进在红日厂》、《做好 213 所科研保障服务》这篇记忆是我工作历史的缩影,总结了我的工作和体会。

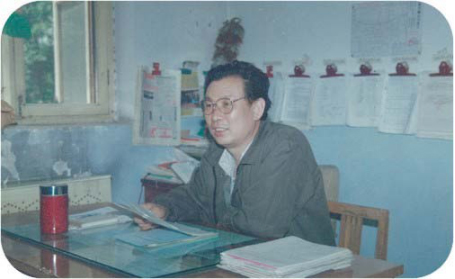

编写“我的记忆”对我来说是一项新的工作,纵贯时间较长。从我在东方厂当学徒工、工人,到任生产小组长、车间副主任;任红日厂车间副主任、任革委会政工组副组长、任车间主任;任红日厂革委会副主任、副厂长;任兵器集团 213 研究所副所长。分管过工作的内容较多,同三个单位各级、多届领导班子团结共事,共同奋斗和广大职工和谐相处,在工作的 54 年里,干干净净做人,老老实实做事, 直到退出工作岗位,我感到无比自豪。

由于水平有限,纵贯时间较长,时间仓促,尽管我作了努力,但不足和错误在所难免,请批评指正。

2019 年 8 月于西安

第二篇 奋进在红日机械厂

1966.06——1986.09

引 言

1966 年 6 月 30 号下午我来到东方厂组织部,范部长接待了我,他看见我就说:“你们车间 6 月份任务完成的很好,你今天来要交给你一个新的任务,五机部决定在湖南建一个引信厂,由咱们东方厂为主包建属三线工厂,厂建不好毛主席都睡不着觉,组织决定调你支援三线建设到湖南红日机械厂,还是任车间领导工作,东方出了个红日你看多好呀!你有什么困难和要求”?我回答“服从组织决定”,他说“那就好,没出过门吧!这次可以坐火车去湖南新厂,调动的手续和户口、粮、油关系都由组织统一办理,你明天上午就到小楼会议室参加东方厂的欢送和红日厂的欢迎大会就行了,你们这一批去的人不少呀!”七月一日上午我到会议室一看坐的满满的大约有 100 多人,会议开始东方厂书记李奋诚、厂长李林、总工程师李德儒和红日厂书记郝尚贵、总工程师曲金科登上主席台就坐。首先是李林厂长代表东方厂讲话,对援建红日厂的中层干部管理、技术人员、技术工人表示热烈的欢送,希望大家到新厂要发扬不怕苦不怕累的精神,努力工作,早日把三线厂建好,让毛主席睡好觉;接着红日厂郝书记表示对老厂支援新厂建设,调了大批优秀干部、技术人员、技术工人表示感谢! 并讲了新厂建厂初期山区条件艰苦及三线建设的重要意义和上级有关三线建设的文件精神,希望大家发扬“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,到湖南建新厂。并告知大家明天就可以到红日厂驻 105 街坊东方厂招待所接待站报到,参加学习和工作安排。就这样我以一个普通党员,东方厂三车间在岗副主任的身份被调到了红日机械厂四车间任职。在后来的时间里任红日厂革委会副主任、党委常委委员、副厂长。

一、建厂起步背景

二次世界大战后,世界冷战开始,美苏争霸,苏联企图控制中国,20 世纪60 年代,“冷战”发展到高峰,我国三年自然灾害刚过,中国面临着严峻的周边局势。1960 年中苏两国的关系急剧恶化,珍宝岛事件发生,苏联在中国北部边境陈兵百万,对我国虎视眈眈;盘踞在台湾的蒋介石咄咄逼人,要进攻大陆;中印边境发生争端以致中方被迫自卫反击,美国在台湾海峡进行核战争演习;疯狂扩大侵越战争,直接威胁中国安全,战争有一触击发的危险。在此背景下毛主席党中央从长远的战略高度分析了当时的国际形势,为了作好早打、打大仗、打核战争做准备,向全党、全军、全国人民发出了“深挖洞、广积粮、不称霸”、“备战、备荒、为人民”的号召,要求重点基础设施、军事设施、军工制造企业向三线转移的重大决策,三线建设要靠山、分散、隐蔽、贯彻这六字方针,后来发展到进山、近水、进洞扎大营,工程建设不占粮田好土,隐蔽要作到“远看是村庄, 近看是民房,不进工厂门不知道是工厂”。经国务院国家计委、国防工办批准在三线建十个高射武器工厂,红日厂就是其中一个。当时五机部决定在湘中三线地区选点建厂生产 37 高炮弹厂和 37 炮弹引信厂,引信厂第一厂名命名代号 544 厂,第二厂名红日机械厂,通信地址湖南新邵县第六号信箱。由陕西省西安市东方机械厂(代号 844 厂),湖南省江南机器厂(代号 282 厂)包建。厂领导班子、行政、技术干部、技术工人由东方机械厂配备,政工、行政干部、技术工人由江南机器厂配备。由东方厂配备的红日厂领导:

厂 党 委 书 记 郝尚贵

厂长 杨振阁副厂长 滕连胜

韩尚诚

总工程师 曲金科

政 治 部 主 任 张怀信

从此拉开了红日厂建厂的序幕。

1966 年初由五机部副部长李玉堂带队第五设计院领导,红日厂厂长杨振阁等人组成选点工作组,他们走遍了湘中不少大小山沟,查阅了有关地质资料,最终在 2 月 28 日拟定在湖南省邵阳市新邵县武桥公社寸石大队榔概山下的几条山沟,四个山洞和一个水源地(漏斗)。经第五设计院对几个山洞的岩石结构,几条山沟地形位置、水源地、供电线路的引进,邵阳火车站到寸石现有桥梁,涟源火车站到寸石桥梁的承重数据的查阅、勘察后,认为可以满足三线建厂条件,可以进行初步扩大设计。1966 年 7 月 20 日五机部以(66)五计张字第 1140 号文件《批准 544 厂设计任务书及厂址选择报告》,同意建厂。批准纲领为主要年产榴 B-37 引信 250 万发,克-4 底火 250 个,通用传火管 250 万个全厂职工总数 2260 人,总投资 2000 万元,批准了初步扩大设计纲领。

经初步扩大设计的项目包括:

一号洞为主要生产区:包括当时的二、三、四、六、八、九车间计量室。为保护一号洞防洪安全,在洞子北面修了排洪洞引水到后山,并建了工农水库支援农业。

二区为榔概山下的两条山沟:一条建引信总装,压药、属七车间,静止试验站属检验科。另一条沟建翻砂铸造车间属一车间。

三区建在杨家冲沟:火工品制造、制药、属五车间,静止试验站属检验科。生产保障区:空压站建在一号洞出口处,锅炉房建在三角坪南山下,变电所建在马鞍山下四号洞内,供水总站建在漏斗地下和山上高位水池,属十三车间。

物资供应各库建在一号洞对面山沟里,运输车队建在进寸石的路边山沟里;理化室原设计在三号洞,后因工艺设计时改在洞外靠山建设。三号洞后改为印刷厂,靶场设在远离厂区 2 公里外的榔概山下,以上形成了生产保障区的布局。交通改造修建了涟源到厂区的跨河大桥,加固了邵阳到寸石的两座桥梁,改道增建了涟邵公路双湾段的道路。保证了重型设备、物资的进厂运输条件。

职工住宅及配套设施分别布置在三个主要区:寸石区、梅市区、双湾区。各区都建有托儿所、幼儿园、保健站、商店。职工医院建在双湾区,单身职工宿舍在马鞍山,团结楼。两地都建有职工食堂、洗澡塘、寸石建有小学、初中部, 梅市建有小学部。1967 年五机部对扩大设计两次作了调增:“一九六七年一月七日调增军代表 33 人,总人数 2666 人,总投资 2278 万元,设备 1882 台,建筑面积 72550 平方米”。一九六七年五机部以(67)五基李(891)号件《关于简易靶场设计方案的批复》同意增加 40 人,全部设计定员 2340 人,设备总数 2071 台,建筑面积 84910 平方米。紧接着进入“三边”建设阶段。即:“边设计、边施工、边试生产”的三边时期。首先是工艺设计、施工图设计由五机部第五设计院承担;土建施工由湖南省第四建筑公司承担;安装工程由湘安安装公司承担;民用设施由新邵县建筑公司承担,道路桥梁加固、新建由新邵涟源两县的交通科承担,生产的前期准备工作(设备、采购、订货、运输、保管、材料采购)均由工厂组成的生产准备组承担。随之组建了红日工地指挥部统一指挥施工建设,进行三通一平, 实施通水、通电、通路、平整场地。

为加快筹建步伐,1966 年底前后调入了大批人员进厂。他们是:徐彪、刘子涛、姜行、谢贤卿、邵永强、陈乃基、陈贻祥、罗求喜、于良坚、韩存忠、刘少英、班发喜、蔡培康、张福山、陈器梁、任正明、张炳全、阎富生、严俊、贺祥元、于立柱、谢树仁、罗发业、黄强、吴玉坤、陈寿康、马孝卓、龙镇泉、王景阳、刘琪森、刘广禄、高景明、朱乃峰、夏荣凯、李宪林、赵德华、李玉春、芦四牛、秦君仁、方复兴、李成让、佘明定、张文魁、张世财、陈浩然、祝喜山、郭太山、张芳山、施彦昌、王博文、许桂卿、静天峰、王敬维、张鹏、徐国琪、李炳森、孙宏道、孟彪、关俊才、谢开友、汤涤银、王健、张桂莲等以及各专业的技术人员和技术工人。她们是建厂起步的铺路石,不少人今天已离开了我们, 在此深表怀念,对健在的元老们深表敬意。这些创业者来到工地时,面对一片荒山野岭,没有住处,先是借住武桥民房,后借厂区的民房,再不够住就住工棚。后来买了君岭坳一栋砖木结构的二层楼房,既是办公地,又是职工宿舍。夏天楼内暑热难耐,冬天则异常寒冷,风灌室内雪飘在床上。在一段时间人们饮用的是池塘里的泥水,行走在泥泞的山路,在工棚里就餐,谈不上有文化生活,条件是艰苦的,但大家以苦为乐,怀着尽快建好三线工厂的信念无怨无悔的忘我工作。

1966 年 6 月 30 日我调入红日厂后,首先是由曲金科总工程师带队到重庆 152 厂学习榴 B-37 引信的生产过程。我们车间由我和技术员初乃义负责编制引信全部零件表面处理各工种的工艺,然后根据各工种承担的各种零部件设计工装夹具、盛具、历时三个月完成任务。我们于当年 10 份回到红日厂工地,接受了三线建设有关文件及建设方针、政策的传达学习。之后把我安排到招工组,当时在新邵县地区招收轮换工(需要时做工,不需要时回乡务农),大约需招收 600 多人。我带领一个组负责在爽溪、武桥两个公社招工。历时 2 个多月完成了招工任务,1967年春节过后新招人员分配到各车间各工种,编好队由厂实习队带领去 152 厂按工种安排实习,时间大约一年。随后又安排了一批从湖南湘华厂,建华厂调到红日厂的学徒工到 282 厂、627 厂培训实习。他们走后我主要和五院现场设计人员结合对四车间生产工艺配合施工图设计,进行讨论直到土建开工,又和施工队配合车间工房施工。1968 年初实习人员回厂,工具、机修车间先行安装。实习人员部分帮助车间开始安装、调试生产。大部分生产车间不具备安装条件,剩余人员就组成了建厂队参加家属区的土建劳动,当时我是建厂队的领导成员之一。

1968 年 5 月份,红日厂和新邵县军宣队决定组建 5 人工宣队,进驻红日工厂所在地寸石地区商业系统进行宣传促进大联合,要在十月一日前实现全国山河一片红。抽调我任工宣队队长,李命池任副队长。经过三个多月的宣传活动和对寸石商业系统文革以来群众揭发领导干部的问题进行清查,处理了原梅市商店主任所犯的错误,调离工作岗位并降职安排到其它商店当店员。成立了红日工地商店革命领导小组,组建了新的党支部,恢复了党的组织生活。工宣队圆满完成任务后于 8 月底撒出回厂工作。

为了加快生产准备步伐 844 厂、282 厂未能满足需求的技术工人和管理干部又从 152 厂、304 厂、884 厂、617 厂等老厂先后调进了一批职工进行补充; 另外在国家重视下先后从北京大学、复旦大学、南京大学、天津大学、武汉大学、华东师范大学、中国医科大学、华东工程学院、北理工、南理工大学暨南大学、太机学院及湖南省属高校等分来了一批大学生及教师、医生,为尽快投入科研试制和生产提供了人力资源保证。到 80 年代末期,红日厂集结了来自全国 80 多个单位的大量人才,成了助力红日厂发展的中坚力量。

二、政工组工作期间

1968 年 9 月 28 日湖南省革委会批准同意成立 544 厂革命委员会,由军宣队长魏清云任主任。这批军宣队只有五人,全部都进革委会任职。曲金科(原厂总工程师)任副主任,群众代表刘秉林任副主任,两名群众代表任常委,十月份各科室改为组,各车间改为连(1972 年 12 月经省工办批准后恢复科室和车间建制)。这时军队又增派了王建领任队长,赵中坤为副队长的五个成员。1969 年 2 月王建领任党的核心领导小组组长,1969 年 12 月至 1973 年 8 月由孙宝峰代领的大批军队人员接换魏清云革委会主任,李明仁、刘宪章任副主任,被解放的原厂领导杨振阁、郝尚贵、于乃增(后调来的)任副主任,群众代表回到原工作岗位。各连派军队干部担任连队指导员任党支部书记,1971 年 7 月孙宝峰第一次党代会后任党委书记到 1973 年离厂。革委会成立后,紧接着组建办事机构三大组时魏主任找我谈话,要我到政工组任副组长,协助组长(军宣队员)尹自成工作。我回答有困难。因当时群众组织对厂在文革中发生的很多事意见分岐很大,短时间很难取得一致,军宣队支持谁我心里都不清楚,加之四车间当时只有我一个领导,车间有很多工作要做, 我坚持另选别人吧。他一在讲,我们进厂一来考察了解你没有派性,对厂的重大事情表态都很慎重,办事公道,你不干,你给我们推荐一个人。我讲,我也不知道谁合适。他讲那你就干吧。有军宣队的支持,只要你秉公办事,大多数群众是会支持你的,你就听革委会宣布吧!结果宣布我任政工组副组长,还要兼顾配合车间建设工作。

三大组:

组长由军代表担任; 副组长由厂方担任。

政工组:第一任组长尹自成;第二任王延吉; 副组长王敬维(分管宣传,专案)

生产指挥组:第一任组长王国年;第二任孙宏亮; 副组长蔡培康。

后勤组组长:第一任×××,二任刘宪章; 副组长韩尚诚。

革委会成立后,生产方面:抓好生产准备,设备安装,榴-甲 37 引信研制生产试验。其次是宣传巩固大联合成立革委会的成果。掀起学先进;学涟源钢铁厂的先进事迹,促进抓革命促生产。运动方面,清查文革中群众揭发的问题,解放领导干部,清理阶级队伍。

对在文革中揭发原厂领导的问题,经查清后先后安排了工作。杨振阁进厂革委会任副主任党代会后任副书记。滕连胜原副厂长调到河北兵工厂安排工作, 张怀信原政治部主任调山西兵工厂安排工作。当时解放的中层干部除在红日厂安排工作外,其它一批调到河南、河北、山西、湖南等兵工企业都安排了工作。在文革时期,我亲自经手的三个大案仍历历在目。

第一个大案是原厂党委书记郝尚贵还在隔离审查。主要问题是在山西老家当时参加游击队其间有一段离队判离队伍的揭发材料。专案组为尽快查清,军宣队赵忠坤队长派我和曾祥让到了郝的山西老家,西安找了当年同郝尚贵一起参加游击队的人员进行落实,证实他当时只有几天没有和队伍联系上,过后都联系上了,并不存在判离队伍的情节。回厂后经汇报专案组讨论,即已查清不存在判离队伍的情节,则报上级和厂革委会批准撤消此案。郝书记很快被解除审查,后来安排厂革委会副主任工作,党代会后任厂党委副书记。

第二个大案是工地大字报揭发的“三点一线”案。指的是一号洞对面山沟当时建了俱乐部(快封顶,后改为钢料库)和老三栋,从空中看和一号洞形成了“三点一线”为敌机从空中打击提供了指示目标。湖南省军区司令员杨大易来厂视查、听完汇报、查看了现场后批示要立案查清。此案矛头直指当时任革委会副主任的曲金科,曲即被停职检查,接着在锡矿山办清队学习班揭批曲金科。学习班结束后,曲回厂被下放在九车间劳动当车工,最后经查无任何证据属陷害领导干部,经专案组讨论报省军区同意撒消此案。后来曲金科调到湖南建华机械厂安排了工作。

第三个大案是潜伏在工厂的特务组织案。当时从西安东方厂传来潜伏在红日厂有特务组织。把几位曾在 724 厂工作过的从东方厂调到红日厂的几位老中干和技术人员隔离、审查、揭发、批判,全厂闹得人心荒荒。为尽快查清此案,军宣队长赵忠坤派我以办其它事为由专门到东方厂查清此案,我去东方厂带的是驻厂军宣队的介绍信。到了东方厂后找了办此案的军宣队代表,说明了来由,他们同意我直接找李德儒(原东方厂总工程师特务案的“领头人”)了解案情,要求他写出详细说明材料。他写了材料后,我交由东方厂军宣队办此案人员审查,并交换了看法,然后他们在证明材料上加盖了军宣队公章。对我讲:关于东方厂有关特务潜伏案已审查了几个月现在可以说是纯属虚构,无任何证据,他们准备近期结案放人。我回厂后立即向赵队长汇报了调查情况,他要求我马上向专案组汇报,经专案组讨论后决定此案撒消并向军区、厂革委会汇报后同意结案,几位老同志很快被放回家,回单位工作。

我在专案组接手经办的这三期案件,在查处的过程中使我深刻的认识到, 不管在多复杂的环境下、压力再大都要坚持实事求是的原则。要依法、依规、依纪秉公办事才经得起历史的检验,这是做人的道德底线。

三、车间投产、搬出山洞

表面处理车间于 1969 年底正式投入生产,因工作需要我回到车间。车间投产的工种有钢件中温磷化、钢件氰化物镀铜、碱性镀锡、镀镍、铜及铜合金件钝化,铝件钝化,铬干退铜等引信零件的表面处理,基本采用了八四四厂、一五二厂、二八二厂的通用工艺,相继对榴——甲引信、HZ——工火帽、HZ——17A 火帽、五号曳光管、炮引——5、炮引——7、DJ——16 底火、七四式火箭布雷弹引信及扣锁等军品民品零件进行生产。在生产过程不断采用了一些新工艺,如装饰性、防护性、双层漆。尤其是无氰镀铜经多次试验成功,为后来车间搬出山洞减轻污水处理负担,对保护环境, 保护职工身体健康起到了良好的作用。1971 年 4 月份五机部王力副部长带领考察组来厂对一号洞投产后的环境污染情况进行了解。在厂招待所召开汇报会,参会的厂革委会郝尚贵副主任汇报存在的问题、湿度大、空气不流通、表面处理车间,一层二车间半成品磷化生产线、热压铸生产线、工具热处生产线、气体蒸发量大排除困难;二层大零件油物渗漏到一层,部件装配火工品、药剂受潮直接影响产品质量。我们参会的二、三、四、六、八车间的领导作了补充说明。随后考察组一行连续二次进洞查看了解,经商定后王力副部长表态,一层半成品磷化生产线停止使用,搬到二楼四车间生产,表面处理车间可以迁出洞新建,你们现在就可以组织实施,然后补办报批手续,其它几条生产线要根据每年部技改资金情况及工厂的自筹资金能力。你们分年申报经批准后实施,力增五年左右完成(实际用了 6 年时间到一九七七年全部搬出洞外)。以上项目工厂可以在洞外统一规划工艺平面布置,施工图设计,你们工厂自己承担。依据王力副部长的指示,厂要求四车间先行尽快进行工艺平面设计,工房占地征构,土建工房设计由厂基建处承担。为搬出洞外工房设计磷化、涂漆采用半自动生产新工艺,我组织了专业人员:黄强、黄士俊、王新安、包德有、张新权等到山东 732 厂,上海自行车厂参观学习,只要在两厂工艺流程上作些调整就可满足我们车间搬出洞外建新工房采用。我回厂后组织有关专业经过精心设计,调整用在了新工房的生产布局上, 投产后大大减轻了工人体力劳动强度,提高了工作效率。

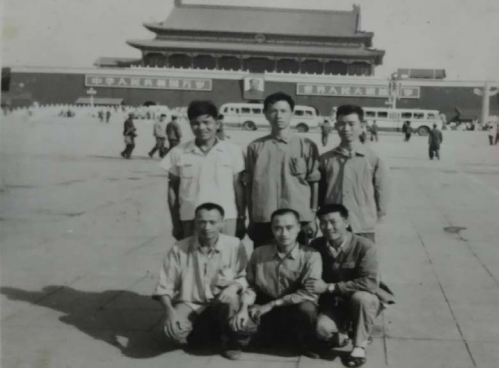

1971 年 8 月去山东 732 厂、上海自行车厂考察学习过京留影

在搬出山洞过程中,我组织设计了新工房的工艺平面布置图,配合完成土建施工图的设计及参与施工的全过程。土建完工后,又组织了车间的水、风、电、气等全部安装工程,经过两年多时间的建设到 1972 年底已建成表面处理车间搬出洞外,1973 年初正式投入生产。这次表面处理车间的建成投产,是我经历过组织的第四个表面处理车间工房安装投产,即(东方厂的中区、北区、红日厂的山洞内,山洞外)的建设。锻炼提高了我的生产、设计、施工、组织和协调能力, 对后来主管组织生产、管理、技术改造,各种项目的建设等起到了很大的帮助和指导作用。

在四车间工作的几年间,之所以能完成各项工作任务,是两届领导班子苏教导员(军代表)、郭北海指导员、李志魁书记、毛涤泉副主任齐心奋斗,广大职工大力支持协助的结果。我不会忘记开工的元老们:初乃义、韩功相、杨月琴、方怡青、王可海、杨旭文、郭天元、李晨森、卢光辉、王新安、赵家文、杨树成、熊凤美、赵雪兰等在此深表怀念和感谢。

1975 年,郭明孝书记调到 627 厂,临走前最后和我一次谈话,至今我记忆犹新。他说:“我这几天就要离开红日厂了,感谢厂里广大职工干部对我三年多来工作的支持。厂里近来正在选拔年轻厂级干部,经组织推荐,上级近半年来派人来厂召开座谈会个别谈话。对你进行了多次考察,根据你多年来的工作表现能力,基本可以胜任,你要有思想准备。如果到厂里工作接触面大了,人员多了, 需要的知识面更广。要注意学习,注意团结同志,认真作好分管的工作,我相信大多数职工、干部会支持你的”。我回答说“我还年轻,工作能力还差的远”。他鼓励我“多学习,慢慢积累经验,今后到长沙时来湘潭玩”。临别一席话,鼓舞我人生!

1975 年 7 月我被任命为红日厂革委会副主任,11 月任厂党委常委、委员。吴永和 1973 年 9 月任厂革委会主任后任党委书记;于德令 1975 年 8 月任革委会副主任,厂党委副书记;和原来厂其它领导组成了第四届厂级领导班子。我分工主管生产。当时榴——甲引信,30 航炮全保险引信正处在科研试制攻关阶段。

四、研制新产品

榴—甲 37 引信在几年的科研试验中曾多次停产整顿,出现过大约八种质量问题:1.头部火帽不安全问题;

2.引信落下试验头部火帽发火问题;

3.隔离不可靠问题;

4.窜火问题;

5.振动试验雷管炸问题;

6.弹道早炸问题;

7.对空自炸时间试验瞎火问题;

8.摸底 500 米和 25000 米射击瞎火问题。

以上问题经几年的攻关试验比老 37 引信增加穿甲 0.8 米和隔离保险的性能。到 1975 年生产 141 万发出厂,质量稳定。在此我们不能忘记张福三率领的科研团队及各车间的技术能工巧匠,向他们致谢!

5 型航空炮弹引信(简称炮引—5)是我们厂自行研制的产品。

30—1 航炮榴弹原先配用的是 30—2 炮引信,是仿苏的非隔爆型引信,在70 年代初的援外和国内使用期间多次发生瞠炸事故,国家向 30—2 炮引信原厂下达了新 30 隔爆型引信紧急设计改进任务,由于研制进展缓慢,1974 年 11 月五机部在郑州会议上提出开辟新研制点,我厂主动承接这项紧急设计任务。接着五机部于 1975 年 2 月 8 日以五机工字第 163 号文件《关于下达设计 30 航炮榴弹全保险型引信任务的通知》正式给我厂下达了新 30 航炮引信的研制任务。

1974 年 11 月开始研制,1975 年 12 月设计定型,随后便投入了批量生产。在几年的生产中 30 引信也曾出现过三大质量问题:

1.交验中出现隔离不可靠 1 发问题;

2.低温瞎火率偏高及半爆问题;

3.引信超重问题。

根据以上问题几年来组织停产攻关返批终于在 1980 年 3 月 1 日航定委(80) 航字第 16 号文件批准炮引—5 引信生产定型投入正常生产,获炮引—5 兵器优质产品奖。

1989 年兵器总公司来总经理来西安 213 研究所检查工作时在谈到红日厂时他说“红日厂对两个引信的改进应该给予肯定”。

炮引—5 引信研制改进中我们不能忘记总设计师陈器梁科研团队,不能忘记为生产试 制零部件、火工品、药剂生产 的能工巧匠。更不要忘记总公 司来金烈部长,三局龚家宏局 长,引信处胡凤年处长,他们 在攻关研制过程不分白天黑 夜,亲临工厂指导方案制定到 车间检查零部件加工,到试验 站,靶场参与静止试验和实验试射。在此我对他们深表怀念、感谢!

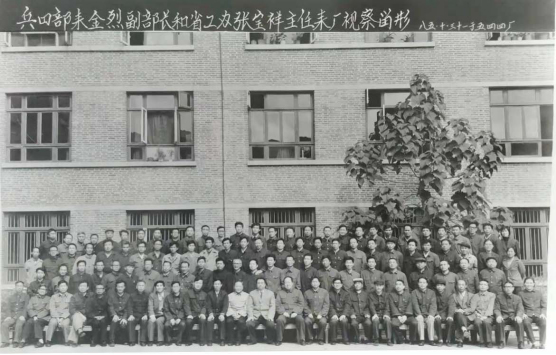

来副部长 1978 年来红日厂视察

来副部长 1983 年来红日厂视察

20 多年来我组织过导弹、炮弹多种引信零部件的表面处理生产,到厂后分管生产,两种引信正处在研制技术攻关时期,为了更好的组织攻关,我请了陈器梁总设计师分两次给我用引信样品讲了炮引—5 的作用、设计原理和在炮弹中引信所起的作用,及关健零部件生产的质量控制,使我对引信的结构,原理有了深一步的理解。在后来他对厂领导班子讲结构原理时,更加深入了解,受益非浅。对在组织攻关和关健零部件生产时都起到了良好的指导作用,在此对陈总设计师深表怀念。

记得 1979 年 6 月 6 日空军马占民副参谋长带领空军工程部、空后军械部、来厂了解炮引—5 全保险引信低温瞎火率高的攻关进展情况时,厂里很重视由主管技术的厂领导和主管技术装配的副总亲自组织装了 20 发表演引信,在靶场实弹打靶时打了11 发就有5发瞎火,经吴书记、于厂长叫停后,留下的 9 发留着查找原因,经对 9 发的拆解后惊人的发现有几发是假传爆管,压的是化石粉试验用的。马副参谋长当场严肃表示要严查整顿。

来副部长 1985 年来红日厂视察合影

6 月 30 日至 7 月 30 日军委叶剑英、徐向前、耿彪、王震、张庭发军委领导在马副参谋长等报告上作了重要批示,一个月后的 1979 年 8 月 30 日五机部副部长来金烈带领的工作组来厂进行检查整顿,经工作组对此事的调查和对火工品库的清查整顿,最后认定是责任质量事故,全厂开展质量大检查,完善岗位责任制,装配实行部件标记责任制,这次表演所出现的教训我们应牢记,决不能重演。经这次整顿后对厂领导班子进行了调整,徐彪副厂长调往河南 5424 厂,吴永和书记调往 861 厂,张宝祥任副厂长兼总师和原有的厂领导重新工分,我分管供应、运输、军民品销售、基建、群工。组成第六届新班子,1981 年 2 月于德令厂长调往长沙中南物管处,张宝祥 1981 年 2 月任厂长、胡学军 1982 年 12 月任党委书记,李永诚 1980 年 11 月任厂党委书记,1982 年 12 月免去党委书记任顾问,1983 年 12 月离休。1983 年 4 月张宝祥厂长调任湖南省工办主任,蔡培康接任厂长,陈善培任总工程师,第七届班子组成,到 1984 年 8 月胡学军调往 282 厂任党委书记,蔡培康接党委书记,黄正斌,1985 年 7 月任厂长,形成了第八届领导班子,那几年班子变动之快前所未有,促进了工厂的发展。

1985 年兵器部来金烈副部长和省工办张宝祥主任来厂视察留影

五、开发民品

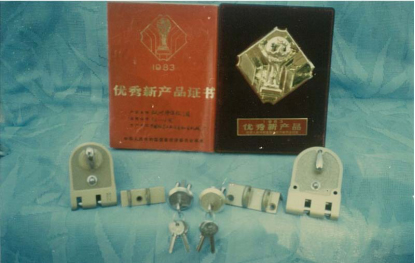

70 年代中期,国家对军工厂生产体制改革,要求兵工企业要以军为主同时大力开发民品,走军民结合的道路,红日厂组建了民品研究所,开始开发民品。最先试生产农用三轮车,经试销比较适合农村山区使用,接着改进加驾驶室的三轮车,经在湖南电视台做广告,参加国家农展会逐步打开销路。开发了铝型材、扣锁、氯酸甲,工业平缝机、变速电机。建起了 15 车间大工房、14 车间扣锁装配工房、扣锁经到深圳北方公司推销,香港外商来工厂考察,打开了对外销路, 同时也在国内推销逐年产量增加,是前景比较好的一个产品,1983 年被评为湖南省优质产品奖,创造了很好的经济效益。

民品工作会议

扣锁

三轮车

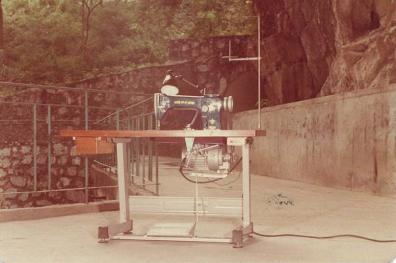

平缝机

变速电机

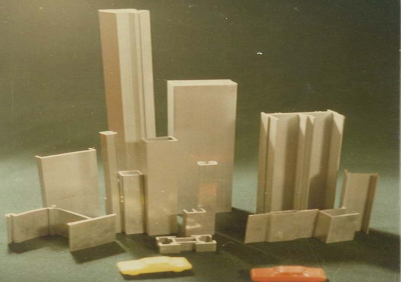

铝型材

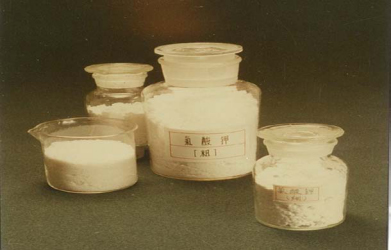

氯酸钾

1981 年初外商来厂考察扣锁生产销售情况

1981 年 4 月春季广交会展出扣锁样品与港商签订了第一批销售合同。

我还记得 70 年代初工厂为采用引信体加工制造冷挤压的新工艺,250 吨冷挤压机买不到就自己造。一车间用一吨的化铁炉经保温铸造了 8 吨多重的冷挤压机身,九车间用马蚊肯骨头的方法加工完成了冷挤压机的制造。这是红日厂非标设备制造史上的重大成果。十一车间试制成功了冷挤压引信体的新工艺。这种感想敢于克服困难的精神鼓舞着一代又一代的红日人,顽强拼搏,不断迎难而上!

六、技改、洞改、福利设施建设

根据 1975 年前后五机部、省工办批准的大零件加工,压铸生产线,装配车间,中心计量室,洞室改造计划及 1981 年厂二次职代会通过由我组织编制的福利区改造计划,我先后组织了搬出洞外的平面布置规划图,到每个工房的工艺平面布置图设计,审核。为土建施工图设计提供了详细工艺资料,保证了工房设计需要。与五机部第六设计院共同组织完成了一号洞改造方案的设计,审批了以上项目的施工图并组织实施。1975 年大零件生产线搬出洞外组成十一车间;1976 年 3 月压铸生产线搬出洞外组成十二车间。在搬家过程,因新建工房地形复杂,劳动模范刘广禄和陈水星等同志作了极大的努力。

1977 年 2 月装配六车间搬出洞外;1985 年中央计量室搬出洞外。这期间按洞改方案对一号洞进行了改造,增加了通风、调湿、调温、照明设施,大大改善了山洞内的生产条件,保证生产的需要。

对原配电所实施增容改造增加 2000 千瓦变压器比原来增加一倍多供电量。

对供水系统增建一座 2000 吨高位水池,比原来增一倍供水量,改造加大供水管网,满足了新建高层楼房供水。

对供热系统实施改造,原四吨的 2 台老式手动锅炉改为自动 10 吨锅炉,并在三区新建一座 10 吨自动锅炉。1976 年改造 2 台 4 吨锅炉全靠自己力量,从设计到零配件加工,安装全由动力科、基建科、十三车间、一车间、九车间承担。尤其是安装锅炉账管工作中,全国劳模,领导干部韩存忠亲自钻进炉镗账锅炉管的关键部位安装,带动大家齐心协力,不怕苦和累坚决完成改造任务。经过努力两台锅炉终于改造成功,从此在也不担心给生产供不上气了,劳动强度大大降低, 受到司炉工和赞赏。1978 年 7 月 30 日劳模韩存忠受到华国峰、叶剑英、邓小平、李先念等党和国家领导人的接见。

1977 年炸平了老三栋后的山头,车库从寸石搬到双湾,满足了存车需要, 解决了油库和出车安全问题,经改造消防队搬到老梅市子校。落实福利设施建设计划几年间,炸平了五个山头。炸石开山,开挖房基。建成了俱乐部,职工大食堂游艺厅、运动场、游泳池、篮球场。大大丰富了职工的文艺生活,篮球涟邵地区比赛第一名。文艺宣传队连邵地区扬名。

梅市子校搬到老三栋新校区,寸石子校增建高中部校宿和中学理化实验、图书馆、篮球场,三角坪建 721 电大、涟邵技校,为发展厂教育事业创造了条件, 子校连续几年中考和高考文理科均排在新邵县第一名。

单身住宅从团结楼搬到双湾,并建了洗澡塘,新建厂招待所、办公楼,改善办公条件。改善对外经营接待设施。

新建水厕上楼高层职工住宅 20 多栋,大大改善了职工居住环境。

完善了厂住院部建设,为职工治病提供了方便。

双湾建成了门类齐全的生活服务中心,大大方便了职工生活,全厂绿树成荫、山川秀美,环境优雅。在那个生机勃勃的年代,职工工作生活在红日厂感觉非常荣耀和自豪!

70 年代中期到 80 年代中期,我们厂的技改项目和职工福利设施能很快得到改善,除国家投一点资金支持外,与我们自筹资金的投入是分不开的。为加快建设,降低造价,我们在改革开放初期,按照国家的政策对红日工地的施工管理体制进行了改革,县建筑公司和厂基建处实行联合,进行统一规划,统一设计,统一施工管理。从而实现工程建设统一指挥,建材部分自己生产,如利用炉渣作砌块空心砖、烧石灰、碎石子,自制预制构件,组建木工班自做门窗;组建水、电、气、风设备安装队、土建施工队等。加快了施工进度,大大降低了工程造价,县建筑公司每年都得到了合理的利益。湖南省工办组织推广了此经验。就在这时新邵县税务局认为这种联合形式损害了县建公司的利益,把我们在建行的建设资金80 万元冻结,这时我正在厦门和肖维金参加五机部召开的民品开发、销售工作会议,厂胡学军书记打电报给我说:“新邵县税务局冻结了我们厂 80 万建设资金,现在基建无法运行,你马上回厂处理”。回厂后,我们向湖南省税务局提出申诉, 得到的回答是你们属中央企业,省里无法裁决。随后我们向国家税务总局申诉,国家税务总局认为,改革时期为提高资金利用加快建设进度,处理好利益分配, 对这种联合形式应给于支持,新邵县税务局冻结的 80 万建设资金应予解冻。此案最终得到合理解决,在此为建寸石红日厂、岳阳金秋红日厂的基建团队点赞。

几年来根据厂年度生产计划,我及时组织编制好物资供应计划、军民品销售计划,采购、运输进出厂、验收、保管发放,保证了生产,建设的需要。尤其煤炭的常年运输,没有出现重大事故。

妥善处理好工农关系工作,从建厂开始就贯彻国家有关建设的政策。不占良田好土、支农修建水库、使旱田变水田、请专家研究改变种植结构,种菜增加农民收入。帮 2 个公社通电等在 60 年代是难得的呀!几个大队用上自来水,组织民工建筑队参加工厂建设,帮建寸石水泥厂,烧红砖厂,增加了当地农民就业和收入等,这都是当时三线建设给当地带来的实实在在的利益。

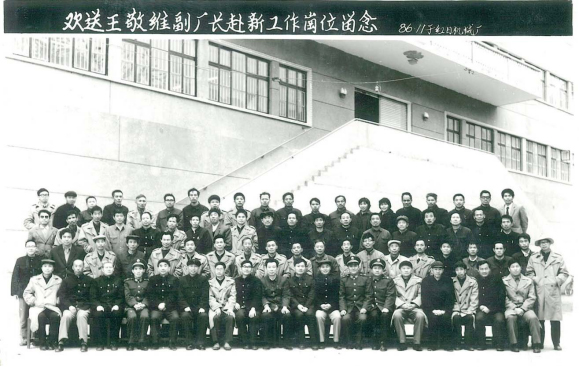

1986 年 11 月红日厂中层以上干部欢送我赴新的工作岗位。

结 束 语

在红日厂工作的二十年零八十天里,给我留下了难忘的印象。从车间到厂里同两级、多届领导班子团结奋斗、协作共事,同广大职工和谐相处,从李玉堂副部长 1966 年带领选厂定点到 1969 年视察工厂建成。王力副部长 1971 年来厂视察调研决策改善生产大环境。苟元书副部长 1979 年来厂视察质量攻关。来金烈副部长四次来厂指导质量攻关和整顿的关怀,及有关上级部门关心支持,使工厂的科研、生产、管理建设不断发展,职工生活条件不断改善, 经过各届厂领导,广大职工的努力,把一个深山沟建成了一个小山镇,令人心旷神怡。

我调到西安 213 研究所后红日厂的同志来西安时到我家探望,都谈起红日厂往日的辉煌以及阐述自己心中的红日厂心潮澎湃,兴奋不已。

2019 年 5 月 18 日原红日厂子校文建军教授来西安聚会时也谈到了难忘的红日往事。

2019 年 6 月 17 日红日网站“红日情怀”栏目的约稿及子女多次提议激发我对红日厂往事的回忆,编写了这篇“我的记忆”在此对大家深表感谢!

阔别 30 年后的 2016 年国庆节期间,我带着子女“重走红日路”先到了岳阳金秋红日厂与部分老同志聚会,看望了老寿星马孝卓、高景明,双目失明的静天峰,卧床不起的李国辉,肖干相及夫人;全国劳模韩存忠及夫人及几位老同事的遗霜。在家属区遇见了不少老同事非常亲切,互致祝福。之后我又到了长沙会见了多年未见的30 多名老同事, 看到她们个个精神焕发、兴高采烈来聚会使我很受感动。这段时间的相会,感谢刘学宁对我们“重走红日路” 活动的支持。

2016 年 9 月 30 日在岳阳聚会与蔡培康、姜行、林伯乔、韩存忠等合影

2016 年 10 月 1 日在岳阳与朱若泽、韩存忠、肖树华合影

2016 年 10 月 1 日在岳阳看望老寿星马孝卓合影

2016 年 10 月 1 日在岳阳看望静天峰合影

2016 年 10 月 1 日在岳阳看望廖杰一家时合影

2016 年 10 月 1 日在岳阳与陈水星合影

2016 年 10 月 1 日在岳阳看望赵德华夫人、张凤仙合影

2016 年 10 月 2 日在长沙与张宝祥、郭北海合影

2016 年 10 月 2 日在长沙与老同志合影

2016 年 10 月 2 日在长沙与陈乃基、郭北海、张宝祥合影

2016 年 10 月 2 日在长沙与施彦昌等合影

我领着全家来到了红日厂公墓梅市山祭拜了长眠在这里的父老乡亲及为工厂建设牺牲的四名建筑工人,两名因工牺牲的厂职工,向她们深深的表示我的祭奠。

2016 年 10 月 4 日在珠州与同事郭天元、岳惠敏夫妇相聚。

返长沙市同老同事郭北海一家相聚。

2016 年 4 月 5 日返回岳阳时同老同事姜行、曹昆明家人相聚。

2016 年 10 月 5 日在劳模韩存忠 80 岁生日聚会上,我们共同祝愿他,福如东海长流水,寿比南山不老松。

2016.10.3 国庆节到梅市山公幕祭拜

根据 80 年代末期到 90 年代中期,国家在新时期对三线工厂进行了调整,红日厂从寸石搬到岳阳市我去看后感到进城了,居住条件改善了,生活更方便了。老一辈到这里可安度幸福的晚年,年青一代创业的道路更宽广,幸福的日子越来越好。

这次我们历时七天,“重走红日路”实现了我们晚年的愿望。

2017 年春节在新加坡与子女合影

2019 年 6 月 13 日红日厂文艺宣传队成员在西安与老书记郝尚贵女儿郝丽平、儿媳强心怡;老厂长杨振阁女儿杨爱晶及袁淑珍,黄金玉等和我们聚会的留影。

在此我和老伴祝红日人阖家欢乐,幸福安康。

作 者 简 介

王敬维,男,汉族,陕西省兰田县人,大专文化、经济师。1942年2月出生,1958年9月参加工作,1965年6月入党。1958年9月至1966年6月,历任西安东方机械厂(国营844厂)三车间工人、生产小组长、车间副主任;1966年6月至1986年9月,历任湖南红日机械厂(国营544厂)四车间副主任、主任,厂革委会政工组副组长、副主任,副厂长、党委委员;1986年9月至2012年3月任中国兵器工业集团公司西安213所副所长、党委委员。2012年4月退休。